ただの占いじゃなかった!?おみくじの歴史や意味

神社やお寺にお参りをするとき、おみくじを引くのを楽しみにしている方は多いはず。

特に年始のお参りのときは大吉をひいて、気分良く一年をスタートさせたいですね!

ところで、おみくじって一体いつからあるのでしょうか?

今回はその歴史や意味を紐解いてみましょう。

そもそも、おみくじってどういうもの?

おみくじは漢字で「御神籤」などと書くのですが(漢字難しいですね…筆者は読めませんでした…汗)

元々はまつりごとを決めるときに神さまのご意思を伺うための儀式のようなものでした。

現代では運勢を占うイメージが強いですね。

物事を始めるタイミングなどでまず神様の考えを伺い、その内容に基づいて物事を真剣に遂行しようとすることは、いわば信仰の表れとも言えるようです。

おみくじはラッキーorアンラッキーを占う単純なものではなくて、くじで出た結果を今後の生活指針にすると良いとされています。

年始におみくじを引いたら「今年はこうしていこう!」と計画を立ててみるのも良いかもしれませんね。

神社とお寺のおみくじの違いとそのルーツは?

神社にもお寺にもおみくじが置いてありますが、そう言えば違いってあったっけ…?

実は、神社とお寺のおみくじとでは文章の形式が異なるのです。

神社のおみくじには「和歌」が書かれており、お寺のおみくじは「漢文」で書かれたものが多いようです。

この違いには、おみくじが日本に伝わった歴史にありました。

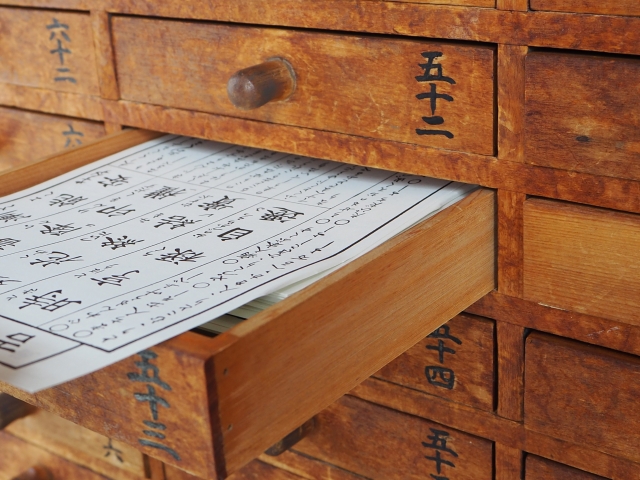

おみくじは、南北朝時代から室町時代の初頭あたりに中国から入ってきた「天竺霊籤(てんじくれいせん)」というものをベースにつくられた「元三大師百籤」(がんざんだいしひゃくせん)として元三大師が作り上げたものと言われています。

…と、書いていて自分でもなんのこっちゃ解らんな…となったのでもう少し詳しく解説します。

まず、「天竺霊籤(てんじくれいせん)」とは中国の古いくじのこと。

この「天竺霊籤」を基に元三大師という人が「元三大師百籤」という日本版のくじを作ったのが現代のおみくじの基なのです。

「元三大師百籤」は多くのお寺で一般的に使われるようになり「みくじ本」と呼ばれるおみくじの解説書まで登場したのだとか。お寺のおみくじは武士が戦の行方を占う時などに引いていたそうです。

そして江戸時代になり、政府から神仏分離のお達しがあり神社とお寺は別々の文章形式でおみくじを扱うようになったのです。

おみくじの引き方

現代ではそこまで細かなルールを気にすることなく引いてよいと思われますが、それでも基本を知っておくと引いたおみくじの内容がより身近に感じられるかもしれません。

手順は以下のとおり

- おみくじを引く前に、神様に尋ねたいいことをひとつ決めておく

- 謙虚な気持ちで引く

- 自分の尋ねごとにあたる部分を読む

どうでしょう?結構シンプルですよね!

また、吉や凶は「願い事や尋ね事が叶いやすいかどうか」ということだそうで、その人の運の良し悪しでは無いのだそう。

願いが叶うまでの期間が長いのか、遅いのかというのを示しているそうで、書かれてる内容は「これに気をつけて頑張れば早く叶うかも!」という風に捉えると良いかもしれません。

おみくじを結ぶ理由って?

神社やお寺で引いたおみくじ、内容を読んだら皆さんその後どうしてますか?

「境内の木やおみくじ掛けに結んで帰る」という方も多いと思います。

でも、そもそもどうして結ぶのでしょうか。

実は木々の生命力にあやかって願いを成就させたい…というお祈りのような行為なのです。

ただし注意したいのが、木の枝におみくじを結ぶことを禁止している神社やお寺もあります。

たくさんおみくじを結んでしまうとご神木を傷めてしまう可能性があるため、境内におみくじを結ぶ「おみくじ掛け」が設置されている場合があるのです。(「おみくじ結び所」「おみくじ納め所」という呼び方をする場合もあるようです)

おみくじを結んで帰りたい時は、境内に結ぶ場所が設けられているかチェックするようにしましょう。

また、おみくじを持ち帰ることは問題ありません。

引いたおみくじを定期的に読み返してみて、これまでの行動と照らし合わせるのもアリですね。

おみくじの歴史や意味まとめ

神社やお寺で見かけるおみくじ、何気なく引いていたけれどルーツや意味を知ると、また違った捉え方ができるかも。

お寺と神社、両方のおみくじを試してみるのも楽しそうですね。

おみくじを引くことで、一年の行動指針を決めやすくなりそうです。

年始におみくじを引くときには、ぜひ神様に尋ねたいことを心に決めて引いてみてください!

この記事をシェアする